Bremen, Metropol Theater, Gebäude zur Straße (Bild: Matropol Theater Bremen, via google-Maps, 2021)

BAU: Metropol Theater

ADRESSE: Richtweg 7, 28195 Bremen

BAUZEIT: 1997–1999

ARCHITEKT:INNEN: Harald Deilmann, Carl Schagemann, Claudia Schulte (Architekturcontor Schagemann Schulte GmbH, Potsdam)

Der Musical-Boom zu Beginn der 1990er Jahre hat in Deutschland nicht nur für Ohrwurm-Melodien und wundgeklatschte Hände, sondern auch für ein erhebliches wirtschaftliches Wachstum in den sogenannten „Musicalstädten“ gesorgt. Auch in Bremen war man darum bemüht, Musicalfans in die Stadt zu locken. So geisterte bereits 1993 die Idee durch die Hansestadt, man könne den Star-Komponisten Andrew Lloyd Webber doch dazu bewegen, ein Stück über die Bremer Stadtmusikanten zu schreiben. Daraus wurde bekanntermaßen nichts, aber der Plan für ein eigenes Musicalhaus mit Dauerbelegung reifte dennoch weiter heran. Leider dauerten die Planungen in Bremen so lange, dass man das Ziel, die fünfte deutsche „Musicalstadt“ zu werden, nicht erreichte. Tatsächlich fand die Premiere des Musicals „Jekyll & Hyde“ im neuen Bremer Musicaltheater erst im Februar 1999 statt – zu einem Zeitpunkt, zu dem der deutsche Musical-Markt bereits gesättigt und vom Boom nur noch der Nachhall zu hören war.

Bremen, Zentralbad, später umgenutzt und erweitert zum Metropol Theater (Bild: Landesamt für Denkmalpflege Bremen, Archiv)

Sternenlicht

Treibende Kraft für das Bremer Musicalspektakel war der umtriebige, aus Oelde stammende Bauunternehmer Ferdinand Probst (1936–2016), der in den 1980er Jahren bereits das Webber-Musical „Starlight Express“ nach Bochum geholt hatte. Für die Planung in Bremen zog er den renommierten Münsteraner Nachkriegsarchitekten Harald Deilmann (1920–2008) heran. Auch ein Standort für das neue Theater war schnell gefunden: Anstatt für einen Neubau entschied man sich für die Revitalisierung eines leerstehenden Gebäudes in Innenstadt- und Bahnhofsnähe, das zu diesem Zeitpunkt bereits eine bunte Nutzungsgeschichte hinter sich hatte.

Ursprünglich in den 1950er Jahren als Schwimmbad („Zentralbad“) errichtet, wurde der Bestandsbau nach der Einstellung des Badbetriebs entkernt und 1989 zu einer Markthalle, danach zum Tanzpalast „Astoria“ und schließlich zur Großraum-Disco „Show-Park“ umgestaltet. Alle diese Konzepte blieben jedoch wirtschaftlich erfolglos. Deilmanns leitender Mitarbeiter Carl Schagemann und die ebenfalls im Büro Deilmann beschäftigte Architektin Claudia Schulte entwickelten den Entwurf und waren für die Genehmigungsplanung verantwortlich. 1997 machten sich die beiden mit dem Architekturbüro Architekturcontor Schagemann Schulte in Potsdam selbstständig, und übernahmen das Projekt für die Leistungsphasen 5 bis 9 (Ausführungsplanung bis Objektdokumentation) von Deilmann.

Bremen, Metropol Theater, Eingangsfront (Bild: jamie.silva, CC BY NC ND 2.0, via flickr, 2020)

Vorgefundenes neu gedacht

Bei der Planung war es Schulte und Schagemann wichtig, die vorgefundenen Strukturen weitgehend zu erhalten. Das neue Theater integrierte sich in erheblichem Maße in die Bestandsbauten des ehemaligen Zentralbads wie auch in die jüngeren Bauabschnitte des Markthallenprojekts und präsentierte nach dem Umbau eine vielschichtige, jedoch zugleich auch spannende Auseinandersetzung mit dem Bestand. So nutzten die Architekten für das Foyer den vorhandenen Baukörper, während der Zuschauerraum und der Bühnenbau neu errichtet werden mussten. Um das Theater im Erscheinungsbild von den flankierenden Backsteinfassaden der 1980er Jahre abzuheben, ohne jedoch aus der Bauflucht heraustreten zu müssen, bildeten die Architekt.innen die Straßenfassade des Theaters als transparente, von Aluminiumplatten eingefasste Glasmembran aus.

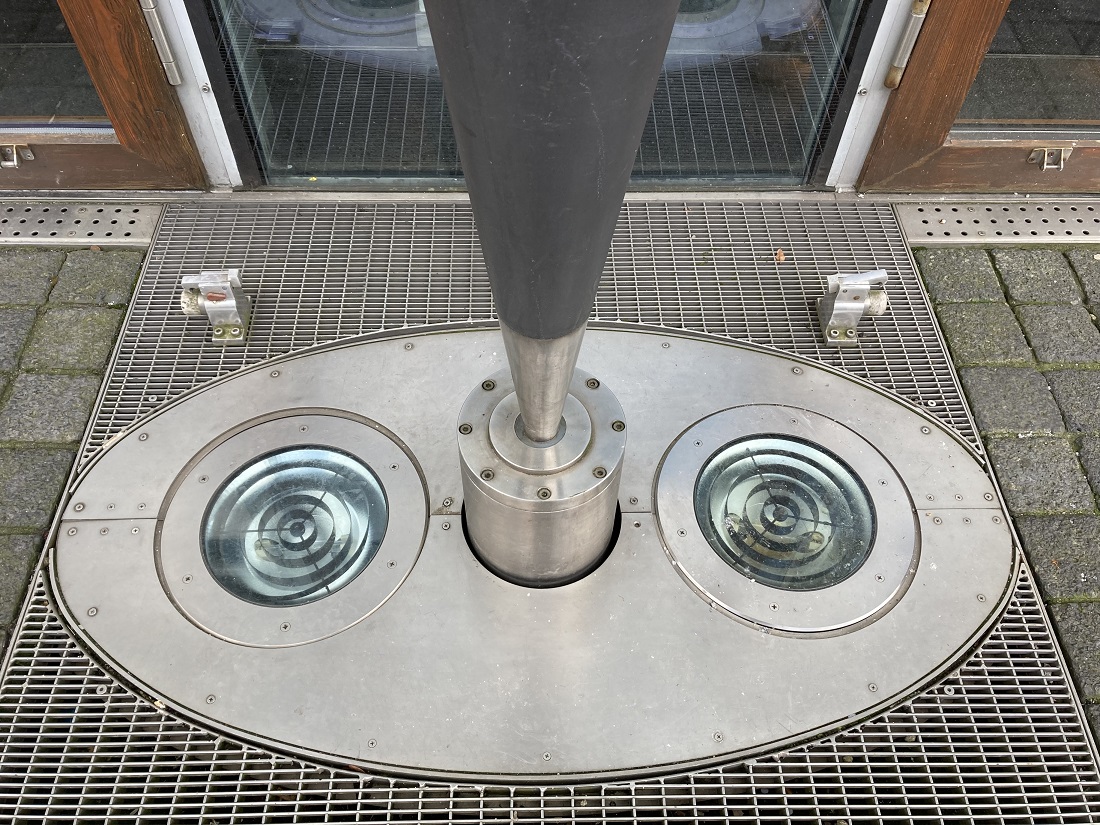

Als besonderen Blickfang hatten Schulte und Schagemann ein Flugdach mit Metallrahmen und Lochblech ersonnen. Dieses wölbt sich konkav gen Himmel und wird von vier schrägstehenden Stahlstützen durchdrungen. Die Stützen tragen ein Rundrohrgestänge, an dem das Dach aufgehängt ist. Diese für das tendenziell konservative Bremen insgesamt recht extravagante Gestaltung erfüllt ihren Zweck: Schon aus der Ferne lässt sich das Theater mit Leichtigkeit im ansonsten eher tristen Straßenraum identifizieren. Außerdem hat das geschwungene Flugdach einen hohen Wiedererkennungswert – nicht nur das Musicaltheater, sondern auch das heute dort ansässige Metropol Theater führt das Dach mit den Stützen im Logo.

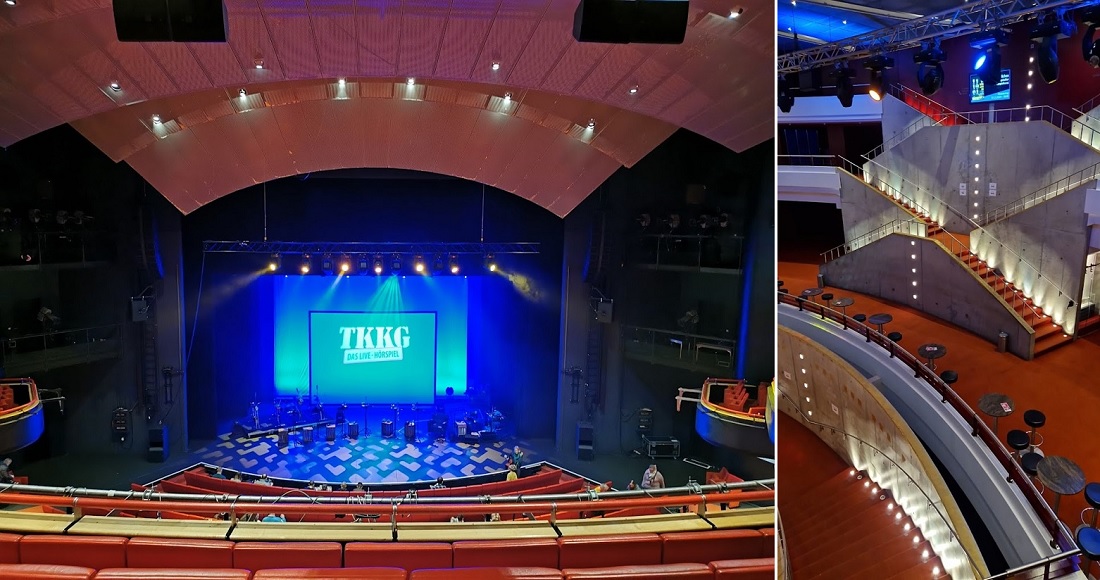

Bremen, Metropol Theater, Zuschauer:innenraum (Bild: Lorena Pethig, 2023)

Showtreppe

Eine „Revue-Treppe“ mit leicht geschwungenen Läufen und Wänden in Sichtbeton empfängt das Publikum im Foyer. Die an barocke Vorbilder erinnernde, mehrläufige Treppe (eigentlich zwei gespiegelte U-Treppen mit gemeinsamen Halbpodesten) führt ins erste Obergeschoss, von dem aus der Zuschauerraum betreten werden kann, und von da aus, etwas nach hinten versetzt, weiter in die Obergeschosse zu den Rängen und Logen.

Ihr Anblick überrascht, denn insbesondere das gewählte Material Beton steht in einem krassen Kontrast zum „plüschigen“ Image der Theaterwelt. Auf diesen Treppen kann sich das Publikum selbstinszenieren und die Stufen emporsteigen, während gleichzeitig die Vorfreude steigt. Wie das auffällige Flugdach an der Außenfassade ist die Treppenanlage nicht nur ein plakativer Gestus, der an diesem Ort einen Kulturbetrieb signalisiert. Sie übernimmt zudem die Aufgabe, auf das einzustimmen, was im Zuschauerraum folgt: ein hoffentlich außergewöhnliches kulturelles Erlebnis.

Bremen, Metropol Theater, Treppen (Bilder: Lorena Pethig, 2023)

„Attraktion im Einheitsbrei“

Das fertiggestellte Musicaltheater mit 1.450 Sitzplätzen sorgte durchaus für Aufsehen in der Hansestadt. So titelte die TAZ vom 28. Februar 1998: „Attraktion im Einheitsbrei der Architektur“. Zwar erwies sich das Musical „Jeckyll & Hyde“ als Minusgeschäft (die Eintrittskarten waren bei stetig sinkender Nachfrage erheblich von der Stadt bezuschusst) und es musste bereits knapp zwei Jahre nach seiner Premiere eingestellt werden. Doch seither ist das Theater unter diversen Betreiber:innen als Mehrspartenhaus weiterhin in Betrieb. Seine Funktionalität hat sich bewährt, es ist heute ein fester Bestandteil der Bremer Kulturszene.

Text: Lorena Pethig, Bremen, März 2025

Bremen, Metropol Theater, Bühnenraum und Treppe (Bilder: links: Steppi, via google-Maps, 2020; rechts: Kosmas T., via google-Maps, 2024)

Bremen, Metropol Theater, Geländer (Bild: Lorena Pethig, 2023)

Bremen, Metropol Theater, Umgang (Bild: Lorena Pethig, 2023)

Bremen, Metropol Theater, Straßenfront und Geländer mit Signet (Bilder: Lorena Pethig, 2023)

Bremen, Metropol Theater, Treppen (Bilder: Lorena Pethig, 2023)

Bremen, Metropol Theater, Stütze (Bild: Lorena Pethig, 2023)

Die Verfasserin dankt Carl Schagemann für seine freundliche Unterstützung.

Rethfeld, Stefan/Sonne, Wolfgang (Hg.), Harald Deilmann. Lebendige Architekturen, Ausstellungskatalog, Baukunstarchiv NRW, Dortmund, 2021, Dortmund 2021.

Bartezko, Dieter, Westöstlicher Zustand. Architekturcontor und das Bauen im Bestand, in: Architekturcontor Schagemann Schulte, Potsdam, 7, Potsdam 2007 (Broschüre im Selbstverlag).

Attraktion im Einheitsbrei der Architektur, in: TAZ, 28. Februar 1998, S. 30.

Nach 265 000 Arbeitsstunden ist das Theater fertig, in: Weser-Kurier, 2. Februar 1999, S. 15.

Online-Präsenz des Metropol Theaters Bremen.

Zu den Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.