BAU: Stadtbücherei

ADRESSE: Alter Steinweg 11, 48143 Münster in Westfalen

BAUZEIT: 1991–1993

ARCHITEKT: Julia B. Bolles-Wilson und Peter Wilson (mit Eberhard E. Kleffner), Münster in Westfalen

PREISE: 1995 Mies van der Rohe Award (Nominierung), 1995 Deutscher Architekturpreis (Anerkennung)

Wer die 1993 eröffnete Stadtbücherei in Münster betritt, wird in vielen Momenten beschenkt – um ein Erlebnis, eine Geschichte, eine Begegnung, ein Gespräch oder eine Beobachtung. Vor allem sind es die überraschenden Ein- und Ausblicke auf die Stadt und die eigene Architektur, die sich immer wieder bieten. Es ist ein Haus, das ebenso gelesen werden will wie die Medien, die es versammelt. Die Stadtbücherei Münster lebt davon, dass sie auf eine entspannte Art zur Denkarbeit ermuntert und immer wieder neue Horizonte schafft. Ihr Geheimnis sind die verschiedenen Atmosphären, ihr Mittel die Rauminszenierung von Stadt, Architektur, Bildung und Kultur. Das Gebäude des Architektenpaars Bolles und Wilson lässt Alltag werden, was internationale Künstler:innen, Autor:innen und Filmemacher:innen ab den 1960er Jahren einforderten: einen situativen Urbanismus. Sie stellten sich gegen den vorherrschenden mechanischen Funktionalismus und verlangten nach einer kritischen, kulturellen und interdisziplinären Lesart von Stadt und Architektur.

Geplant in London

Für einen solch vielschichtigen Entwurf war das wiederaufgebaute Münster ein dankbares Pflaster. Bis zum Zweiten Weltkrieg versammelte die Altstadt auf dichtestem Raum über 800 Jahre Historie. Spaziergänger:innen konnten die Marktstraßen und Gassen durchstreifen wie ein Geschichtsbuch. Dom und Kirchen, Rathaus und Schloss, Theater und Museen veranschaulichten eine geradezu idealtypische Erzählung der europäischen Stadt. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges war der historische Kern von Münster allerdings zu über 90 Prozent zerstört. In einer zweiten Abrisswelle in den 1960/70er Jahren ging nochmals eine Vielzahl von erhaltenswerten Gebäuden verloren, darunter Villen und Geschäftshäuser, Banken, Museen und Regierungsbauten. Umso präsenter wurden dadurch die Entscheidungen der 1950er und 1960er Jahre, die auch heute noch das neue Stadtbild auf überliefertem Grundriss prägen. Sie reichen von der Nachschöpfung des Prinzipalmarkts bis zum modernen Theater, das eine Ruine integriert. Daher überlagern sich in Münster drei Schichten: eine vergangene, eine gegenwärtige und eine zukünftige.

Die Pläne für die Stadtbücherei in Münster entstanden in London. Dort begegneten sich Brigitte Bolles (*1948, später Brigitte Bolles-Wilson bzw. Julia B. Bolles-Wilson) und Peter Wilson (*1950) im Jahr 1978 an der renommierten Architectural Association (AA) im Postgraduierten-Studium bei Elia Zenghelis und Rem Koolhaas, die kurz zuvor das berühmte Office for Metropolitan Architecture (OMA) gegründet hatten. Zunächst geprägt von den utopischen Stadtkonzepten der 1960 und 70er Jahre, durch Gruppen wie Archizoom und Archigram, wurde die Stadt selber zum Forschungsgegenstand und rückte die Frage nach der Rolle von Architekt:innen zunehmend selbst in den Mittelpunkt. In den Entwurfsseminaren, die Peter Wilson an der AA (1974–1988) und Julia Bolles-Wilson zugleich an der Chelsea School of Art (1981–1986) gaben, erprobten beide neue Theorien des Urbanen. Erste gemeinsame Projekte unternahmen sie ab 1980 im eigenen Büro The Wilson Partnership (später Bolles-Wilson, Bolles + Wilson bzw. Bolles-Wilson + Partner, in Münster mit Eberhard E. Kleffner). Sie entwickelten Konzepte für kleine Wohnhäuser und Apartments in London und Tokio, zeichneten Entwürfe für Pavillons und Brücken in ganz Europa. Als das Architektenpaar den Wettbewerb für die Stadtbücherei gewann, änderten sich die Vorzeichen. Nur allzu gut kannte die in Münster geborene Julia Bolles-Wilson das Material ihrer Heimatstadt. Nach dem Krieg hatte sie in den Ruinen gespielt, den Wiederaufbau ebenso miterlebt wie die Entstehung des neuen Theaters (1952–1956, Harald Deilmann, Max von Hausen, Ortwin Rave und Werner Ruhnau).

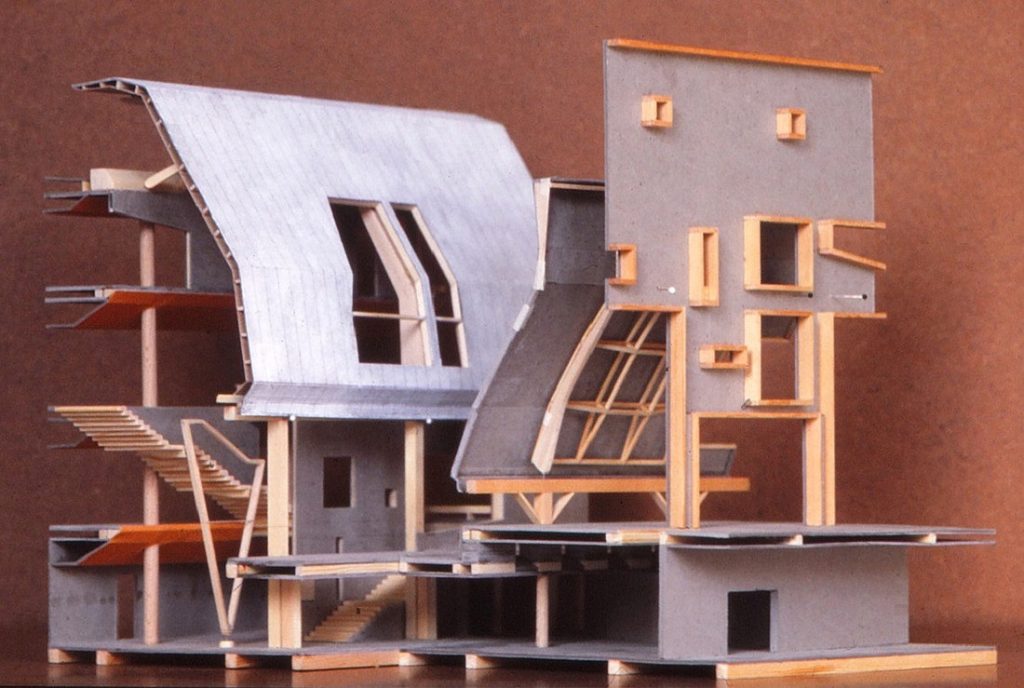

Münster, Stadtbücherei, Modell (Bild: Bolles + Wilson, Münster in Westfalen)

Verortet in Münster

Der brachliegende Baugrund, genannt „Asche“, lag am Alten Steinweg, der zu den ältesten Straßen der Stadt zählt. Schon im 10. Jahrhundert verlief hier eine alte Fernverbindung von Soest nach Utrecht. Traditionell weist die Gasse auf St. Lamberti (1375–1525), von den Kaufleuten als Marktkirche errichtet und von 1897 bis 1899 durch einen neuen Turm erhöht. Ebenso erhalten blieb das benachbarte Krameramtshaus (1589), das lange als repräsentatives Gildehaus mit Festsaal diente. Deutlich jünger sind weitere Nachbarn, so die Lamberti-Kaplanei (1904) und das Pelster-Haus (1924), für die der Architekt Alfred Hensen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die regionale Baugeschichte zitierte. Ganz anders der nahe Kiffe-Pavillon, das gläserne Autohaus, das Hans Walter Rüschenschmidt von 1953 bis 1955 mit urbanem Schwung gestaltete. Nicht zuletzt galt es, bei der neuen Stadtbücherei auch die angrenzenden Mehrfamilienhäuser samt Schnellimbiss zu berücksichtigen.

Nicht weniger anspruchsvoll erwies sich das moderne Raumprogramm des Neubaus, der zunächst zwei kommunale Einrichtungen aufnehmen sollte: Die Stadtbücherei im benachbarten Krameramtshaus drängte auf mehr Platz, ebenso benötigte das erst 1979 gegründete Stadtmuseum ein eigenes Domizil. In einem zweistufigen Wettbewerb konnte sich Bolles-Wilson (Absenderin war Brigitte Bolles-Wilson) wiederholt durchsetzen. Zunächst erreichte ihr Entwurf 1985 (aus einem Feld von 104 Arbeiten) die erste Preisgruppe, damals noch zusammen mit den Entwürfen von Ernst Kasper (Aachen) und Meinhard von Gerkan (Hamburg). Auch in der Überarbeitung blieb die Jury 1987 mutig genug, den ungewöhnlichen Entwurf aus London zu küren. Dieser bezog sich sensibel auf die Nachbarbauten, verschränkte sich mit dem öffentlichen Raum und versprach ein fantasievolles Inneres. Besonders reizvoll schien die neue Achse, die sich von St. Lamberti bis zur Mauritzstraße erstrecken und den Blick auf den Chor der Kirche rahmen sollte. Bereits in der Überarbeitung des Entwurfs wurde das Raumprogramm entlastet, da das Stadtmuseum in einem entkernten Kaufhaus an der Salzstraße unterkommen konnte.

Münster, Stadtbücherei, Café (links) und Luftbild der gesamten Anlage (rechts) (Bilder: links: © Julia Holtkoetter, rechts: © Christian Richters)

Eine Stadt der Bücher

Für die neue Stadtbücherei stellte man zwei Bauteile einander gegenüber: Nach Norden schließt ein hakenförmiger Riegel den Blockrand, im Süden ragt ein geschwungener Solitär schiffsartig in den Stadtraum. Zur dazwischen liegenden Gasse wölben sich kupfergedeckte Fassaden. Beide Bauteile sind miteinander verbunden – im gemeinsamen Untergeschoss und durch eine Brücke. Im Inneren wird der öffentliche Raum einladend weitergeführt. Das Kopfsteinpflaster vom Vorplatz setzt sich auch im Foyer fort, ein Café bietet gleich zu Beginn einen Treffpunkt. Der sich anschließende Lesesaal, nur durch eine gläserne Drehtür vom Foyer abgetrennt, betont mit einem großen Tisch und einem Kamin programmatisch die Idee der Gemeinschaft. Viele Treppen stehen zur Auswahl und führen an Informationsschaltern vorbei, hinauf in die Buchregalwelten, die locker aufgestellt sind und bisweilen den Schwüngen der Außenwand folgen. Spätestens jetzt werden Besucher:innen auch an die Bibliotheken von Hans Scharoun und Alvar Aalto in Berlin und Wolfsburg mit ihren großen Blickachsen erinnert – das Haus wird (nahezu) zu einer Stadt der Bücher.

Als der Wettbewerb für die neue Stadtbücherei 1987 entschieden war, wurde der Auftrag für das in Deutschland noch unbekannte Büro Bolles und Wilson zum Schlüsselprojekt. 1989 verlagerte das Architektenpaar seinen Sitz nach Münster und bezog eine Fabriketage am Alten Steinweg, unmittelbar neben der Baustelle. So konnten beide ihr erdachtes Werk vor Ort entstehen lassen. Noch heute sieht man dem Bau an, dass viele Details am Modell entwickelt wurden, so komplex sind sie konstruiert. Auch lassen die vielen kompositorischen Entscheidungen erkennen, dass man sie von Hand skizzierte und mit Tusche zeichnete – vom Briefkasten bis zum Möbel, vom Treppenhaus bis zur Außenwand. Noch während der Bauzeit war die Skepsis groß. Die tiefe Grube in der Altstadt, der gewaltige Rohbau aus Beton unmittelbar neben den historischen Monumenten, die ungewöhnliche Formensprache, all das sahen viele Münsteraner:innen zunächst mit Befremden. Doch je mehr die Arbeiten ihrem Ende entgegenschritten, desto mehr hellte sich auch die Stimmung auf.

Münster, Stadtbücherei, Blick von Osten auf St. Lamberti (Bild: © Christian Richters)

Ein Lese- und Lernort

Im Rahmen des Stadtjubiläums, Münster wurde 1200 Jahre alt, konnte der fertiggestellte Bau 1993 in seine neue Nutzung übergeben werden. 2010 hat man die Fassaden neu gestrichen und im Inneren einige der Abläufe automatisiert – im Wesentlichen ist das Ensemble aber bis heute in seiner Grundgestalt erhalten. Mehr als das Theater, das Rathaus oder das Schloss, mehr als die Kirchen konnte sich die Stadtbücherei in Münster seit den 1990er Jahren als öffentlicher Ort etablieren: als Lese- und Lernort, als Leih- und Rechercheort, als Treffpunkt wie als Veranstaltungsadresse. Die Begeisterungsfähigkeit eines jungen Teams, der Wagemut einer Jury, die Entschlossenheit einer Stadtverwaltung und die vielen engagierten Partner:innen beim Bau ermöglichten dieses Schlüsselprojekt, das sich damit ebenso wie das gefeierte moderne Theater in die Geschichte von Münster eingeschrieben hat.

Text: Stefan Rethfeld, 2021

Galerie

Links und Bildnachweise

Stadtbücherei – Stadtmuseum, Planungen, hg. von der Stadt Münster, Münster in Westfalen 1986.

Stadtbücherei Münster – Zweistufiger Wettbewerb, hg. von der Stadt Münster, Münster in Westfalen 1987.

Feireiss, Kristin (Hg.), Architekturbüro Bolles-Wilson+Partner, Stadtbücherei Münster, Aedes Galerie für Architektur und Raum, Ausstellungskatalog, Berlin 1993.

Liesbrock, Heinz (Hg.), Bolles-Wilson. Projekte 1988/1992, Westfälischer Kunstverein Münster, Ausstellungskatalog, Münster in Westfalen 1993.

Sanin, Francisco, Münster City Library. Architekturbüro Bolles-Wilson + Partner, London 1994.

a+u. Architecture and Urbanism Magazine, Bolles-Wilson, Tokyo 1995.

Bolles+Wilson. Neue Bauten und Projekte, Basel/Boston/Berlin 1997.

Bolles+Wilson. A Handful of Productive Paradigms. Recent Work., Münster in Westfalen 2009.

Bolles + Wilson, Münster in Westfalen

Stadtbücherei Münster

Titelmotiv: © Christian Richters. Für die übrigen Bildnachweise sehen Sie bitte am jeweiligen Foto selbst, in der Galerie klicken Sie bitte auf das jeweilige Bild, zu Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.