Berlin, Kaisersaal als Teil des „Centers am Potsdamer Platz“ (früher: Sony Center) (Bild: Javier Pedreira, CC BY NC SA 2.0, via flickr, 2008)

BAU: Kaisersaal im „Center am Potsdamer Platz“ (früher: Sony Center)

ADRESSE: Bellevuestraße 1, 10785 Berlin

BAUZEIT: 1907–1909/1911–1912 Hotel Esplanade, 1996 Translozierung, 2000 Eröffnung des Sony Centers, 2002 Abschluss der Restaurierung

MITWIRKENDE: Otto Rehnig (Architektur, 1912); Murphy/Jahn (Helmut Jahn, Architektur, 1996/2002)

Am 16. März 1996 setzte sich in Berlin ein Haus in Bewegung. Es wanderte 75 Meter weit, u-förmig und mit fünf Metern pro Stunde um ein anderes Gebäude herum, um schließlich fünf Tage später, am 21. März 1996, an seinem neuen Standort anzukommen und dort wieder zu einer Immobilie zu werden. Um den wertvollen Stuck innerhalb des Hausfragments nicht zu erschüttern, glitt das 1300 Tonnen schwere Haus auf einem Luftkissen über Schienen, nachdem es von seinem Fundament getrennt, 2,40 Meter in die Höhe gehoben, mit Stelzen unterlegt und komplett stabilisierend eingehaust worden war. 7,30 Meter fuhr es nach Süden, schwebte dann 42,15 Meter nach Westen und zuletzt nochmals 25 Meter nach Norden zurück. Tatsächlich wurde es also um 42 Meter Luftlinie verrückt.

Berlin, Kaisersaal im Center am Potsdamer Platz (früher: Sony Center) (Bild: © Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, 2023)

Von Sony zum Center

Verrückte Bauten und Denkmäler gehören in Berlin bereits zur Tradition, als wollten sie die Stadt dabei unterstützen, ihr Image von der ständigen Bewegung buchstäblich zu untermauern. Die Königskolonnaden wechselten vom Alex in den Kleistpark, die Gerichtslaube aus dem Nikolaiviertel steht noch heute in Potsdam, der Große Kurfürst und der Neptunbrunnen wechselten ihre Standorte in Mitte, das Ephraimpalais verschwand und entstand wenige Jahrzehnte später in der Nähe des alten Standorts neu. Doch der bloße Abbau eines Gebäudes und sein Wiederaufbau an anderer Stelle – wie damals aus den unterschiedlichsten, meist politischen Beweggründen heraus geschehen – wäre 1996 doch zu einfach und zu wenig spektakulär gewesen. Denn schließlich handelte es sich bei dem schwebenden Gebäude um den ehemaligen Kaisersaal des Nobelhotels Esplanade und beim Schauplatz der Wanderung um den prominentesten Ort im Nachwende-Berlin, den Potsdamer Platz.

Nachdem der Potsdamer Platz, das urbane Zentrum der Goldenen Zwanziger, im Zweiten Weltkrieg zerbombt, dann von der Mauer zerschnitten, später von der Planung der Autobahn-Westtangente in seiner Entwicklung gelähmt und letztlich als Brachfläche zum Sinnbild der geteilten Stadt wurde, musste das Areal in den 1990er Jahren zwangsläufig zum Symbol der Wiedervereinigung werden. Hier kauften sich die großen Unternehmen ein und errichteten ihre Firmenrepräsentanzen im gläsernen Stil der Zeit. Helmut Jahn, Geschäftsführer des Architekturbüros Murphy/Jahn aus Chicago, bekam den Zuschlag für den Bau des Sony Centers. Sieben Hochhäuser sind hier entstanden, darunter der DB Tower, doch ikonisch wurde der ovale Platz, dessen Überdachung aus weißen Stoffbahnen und Plexiglas an den japanischen Vulkan Fuji erinnern soll.

Sony ist mittlerweile ausgezogen, das Bauensemble heißt nun banal „Center am Potsdamer Platz“, aber der Fuji ist geblieben. Denkmalwert, sicherlich, doch die Umbaumaßnahmen an den Hochhäusern sind schon in vollem Gange. Unberührt davon steht der historische Kaisersaal in seinem kleinen Glaskasten unter den großen Glaskästen. Aber Obacht, man hatte ihn schon einmal übersehen!

Berlin, Hotel Esplanade, Kaisersaal, nach 1912 (Bild: Janwillemsen, CC BY NC SA 2.0, via flickr)

Vergangener Luxus

In der Planungseuphorie der frühen 1990er Jahre hatte man schlichtweg vergessen, die Ruine des Hotels Esplanade in die Neugestaltung des Potsdamer Platzes einzubeziehen. Dabei gehörte der Bau zu den wirklich wenigen Häusern, die hier den Krieg überstanden hatten. Das von 1907 bis 1909 und von 1911 bis 1912 – nach Entwürfen von Otto Rehnig und auf persönlichen Wunsch von Wilhelm II. – an der Bellevuestraße errichtete Hotel war eines der größten Beherbergungsstätten des damaligen Berlin und nahm zunächst ausschließlich Adel auf. Es bot 600 Betten in großzügigen Suiten mit eigenen Bädern, einen eigenen Trakt für die Bediensteten, mehrere Festsäle, wie den Palmenhof, einen Wintergarten und eben den zentralen Kaisersaal, in dem ein Porträt Wilhelms II. thronte. 25 Millionen Goldmark soll der Bau gekostet haben, der damals für Prunk und Fortschritt stand. Gold, Stuck, Marmor, Kristallleuchter, Telefone in allen Zimmern, 30 Bogenlampen und 6000 Glühbirnen bildeten ein Ambiente, das, nach dem Eröffnungsprospekt „im graziösen und fröhlichen Stil der Zeitalter eines Ludwig XIV. bis XVI.“ zugleich „eigenartig anschmiegsame deutsche Einflüsse zur Geltung kommen“ lässt. In den 1920er Jahren kam die Prominenz ins Haus, tanzte Charleston bei den berühmten Tanztees im Palmensaal.

1944 blieb eine Ruine erhalten – der Kaisersaal, der Palmensaal, der Frühstückssaal und ein gutes Stück der einst 94 Meter langen Straßenfassade. Zahlreiche Nutzungen vom Bundesgästehaus bis zur Filmbühne wurden ersonnen, aber nicht realisiert. In Erinnerung blieb die Ruine als chic-marodes Tanzlokal an der Grenze von West-Berlin. Nach dem Fall der Mauer wurden die Relikte unter Denkmalschutz gestellt.

Berlin, Hotel Esplanade, Bau im Niemandsland nach der Wiedervereinigung, Januar 1993 (Bild: Petershagen, CC BY NC SA 2.0, via flickr)

Vergessen, übersehen, verrückt

Trotz Denkmalschutz und völlig konträr zum ungebrochenen Interesse der Berliner Stadtplanung an den baulichen Hinterlassenschaften der Kaiserzeit – man denke nur an den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses – wurde die stattliche Ruine bei der Planung des neuen Zentrums am Potsdamer Platz schlichtweg vergessen und stand plötzlich der Verbreiterung der Potsdamer Straße im Weg. Schließlich einigte man sich 1993 auf den Erhalt der Straßenfassade und des Frühstückssaals an ihren Standorten und auf die Translozierung des Kaisersaals.

Der Architekt Helmut Jahn, der die Auflage des Erhalts zu erfüllen hatte, integrierte die altehrwürdigen Bauteile in seine Wohnscheibe aus Stahl und Glas an der Bellevuestraße 1. Hinter der neuen Vorhangfassade ist heute die historische Fassade des Hotels zu sehen. Die seitlichen Abschnitte zeigen noch die Verkleidungen, die in den 1950er Jahren angebracht worden waren, im mittleren Abschnitt wurde die ursprüngliche Fassade wieder freigelegt. Frühstückssaal und Kaisersaal integrierte Jahn auf der anderen Seite seines Neubaus, mit Öffnung und Blick in das vor Wind und Wetter geschützte Sony Centers.

Berlin, Center am Potsdamer Platz (früher: Sony Center), Relikte des Hotel Esplanade (Bild: Fred Romero, CC BY 2.0, 2016)

Entblößte Bauteile unter Glas

Trotz ihrer heutigen Einhausung aus Glas, die eine ästhetische Verbindung zu Jahns Neubauten darstellt, irritieren die historischen Festsäle im Ensemble. Die Rokokowände des Frühstücksaals wurden durch den Abbau der restlichen Wände und der Decke quasi nach außen gestülpt und bilden nun als Innenwände einen kleinen Stadtplatz. Da Rokoko bereits 1907 eine historische Nachbildung war und die Restaurierung der Bauteile (1996–2002) kaum Altersspuren übriggelassen hat, ist die Bauzeit dieser Wände heute beim Passieren schwer zu schätzen. Sie könnten auch eine in den 1990er Jahren errichtete, historisierende Zutat in diesem postmodernen Ensemble sein und wollen zugleich in Form, Kubatur und städtebaulicher Anordnung doch nicht zu den sie überragenden Neubauten passen.

Beinahe könnte man sie schon wieder übersehen. Vielleicht, weil die bloßgestellten Rokokowände des Frühstückssaals verschämt den Blicken der Passant:innen ausweichen zu scheinen, vielleicht, weil die daneben stehenden Glaskuben, die den Palmensaal und den eigentlichen Kaisersaal enthalten, so mysteriös verschlossen wirken. Man traut sich kaum, einen Blick durch die großen Fenster mit den schweren Vorhängen nach Innen zu werfen, befürchtet man doch, die Intimsphäre der Bauteile zu verletzen. Dabei möchten die Betreiber – die Bauteile des Esplanade beherbergen seit 2022 wieder einen Restaurant-Bar-Komplex – aber gesehen werden, zumindest von ihrem anvisierten wohlhabenden Publikum.

Berlin, Kaisersaal im Center am Potsdamer Platz, Deckenleuchte (früher: Sony Center) (Bilder: links: Michael, CC BY NC SA 2.0, via flickr, 2007; rechts: Rosemarie Voegtli, CC BY 2.0, via flickr, 2017)

Von Wilhelms Hotel zu Frederick’s

Der Londoner Innenarchitekt Robert Angel hat die historistischen Räume mit zeitgenössischem Historismus ergänzt, erneuerte die Erinnerung an die 1920er Jahre mit Art déco im Palmensaal, beeindruckt mit eigens für das Restaurant gefertigten Möbeln aus dunklem Holz und Marmor und schuf eine Gallery Bar, zu erreichen über die wieder zugänglich gemachte historische Marmortreppe, von der aus man Kunstwerke der Street Art bewundern kann. Der aufwendig gereiste Kaisersaal ist indes der prominenteste unter vier privaten Dining Rooms, in dem man mit Blick auf Wilhelm II. feiern kann.

Um nicht in den Verdacht zu geraten, die Kaiserzeit verklären zu wollen, haben sich die Betreiber bei der Namensgebung kurzerhand gegen Wilhelm und für den anderen Hohenzollern entschieden und zudem den Distanzierungsjoker der Fremdsprache eingesetzt: Frederick’s nennt sich der Entertainmentkomplex. Die Leuchtbuchstaben prangen an der Außenwand dort, wo innen Wilhelm II. die Wände ziert. Darüber thront hoch oben, leicht versetzt, noch immer die Assoziation des Fuji, obgleich Sony den Schauplatz bereits verlassen hat. Vielleicht finden der kleine historische Bau und sein mittlerweile ebenfalls in die Jahre gekommener Überbau durch diese Paradoxien ja endlich eine Verbindung zueinander. Eben ein kleines bisschen verrückt.

Text: Verena Pfeiffer-Kloss, August 2023

Berlin, Hotel Esplanade während der Bauarbeiten 1999 (Bild: Khopan, via mapio.net)

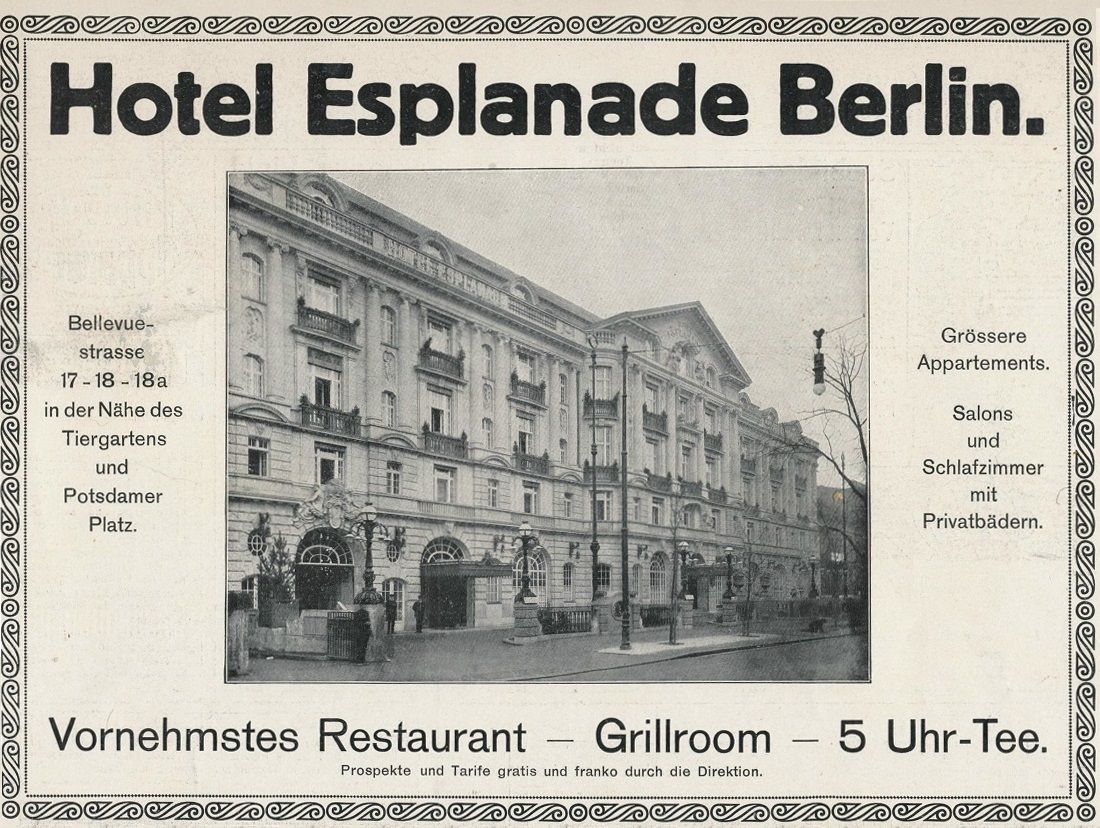

Berlin, Hotel Esplanade, historische Werbung (Bild: Janwillemsen, CC BY NC SA 2.0, via flickr)

Berlin, Kaisersaal im Center am Potsdamer Platz (früher: Sony Center), zur Aftershowparty eines Robbie-Williams-Konzerts (Bild: Lothar Lee, CC BY 2.0, via flickr, 2005)

Berlin, Center am Potsdamer Platz (früher: Sony Center), Kaisersaal (Bild: H. Hönow, via mapio.net)

Berlin, Kaisersaal im Center am Potsdamer Platz (früher: Sony Center) (Bild: Andreas Steinhoff, PD, 2006)

Doege, Hans-Peter, Hier gab S. M. seine Herrenabende, Edition Luisenstadt, 1999.

Nosfratau, Spektakuläre Kaisersaal-Verschiebung am Potsdamer Platz Berlin 1996 (Teil 2: Simulation).

Online-Auftritt des Restaurants Frederick’s.

Zu den Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.