Bremen, Wehrpfeiler (links) und Fußgänger:innenbrücke mit Treppenturm (Bilder: links: Nylonlover; rechts: Yvonne; beide: via google-Maps, 2022)

BAUTEN: Weserwehr und -schleuse

ADRESSEN: Wehrpromenade/Wehrstraße, 28279 Bremen-Hemelingen

BAUZEITEN: 1988–1993 (Wehr), 1995–1999 (Großschifffahrtsschleuse), 1999–2002 (Kleinschifffahrtsschleuse)

MITWIRKENDE: Gerhard Müller-Menckens (Architektur) mit dem WSA (Wasser- und Schifffahrtsamt) Bremen

Der große Vorteil eines Spaziergangs an der Weser ist, dass es nie langweilig wird – zumindest, wenn man im Bremer Stadtteil Hemelingen unterwegs ist. Dort, wo der Fluss eine Kurve beschreibt, wurden in den 1990er Jahren Wehr und Schleuse erneuert. Nicht allein der wechselnde Wasserstand und die passierenden Schiffe machen diese Anlage höchst abwechslungsreich. Auch die Architektur tut ihr Übriges: Hier trifft Backstein auf Sichtbeton, die gerade Linie mündet in geschwungene Bauformen, Stilzitate aus den 1920er Jahren harmonieren mit Elementen einer gemäßigten Postmoderne. Nicht zu vergessen der pagodenähnliche Treppenturm, den die Hobbyfotograf:innen so lieben.

Bremen, Weserwehr, Blick auf die Anlage zum Ende der Bauarbeiten am Wehr (rechts), noch vor dem Baubeginn der Schleuse (links), 1993 (Bild: Historisches Bildarchiv der Bundeswasserstraßen, Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe, CC BY SA 4.0, 1993)

Mehr Kontrolle

In Bremen lassen sich die ersten Deiche entlang der Weser bereits für das Mittelalter belegen. Die Vorgeschichte des heutigen Wehrs reicht immerhin gut 100 Jahre zurück. Schon im späten 19. Jahrhundert hatte man den Fluss begradigt, damit er schneller fließt, weniger versandet und dauerhaft gut schiffbar bleibt. Die sogenannte Weserkorrektion, die sich von der Nordsee über Bremerhaven bis nach Bremen erstreckte, wurde seinerzeit verantwortet vom Wasserbauingenieur Ludwig Franzius.

Nach diesem Eingriff hatte sich die Gezeitengrenze, der Einflussbereich von Ebbe und Flut, deutlich verschoben. Daher war die Weser nun wesentlich anfälliger für Hochwasser und die damit verbundenen Schäden. Von 1906 bis 1911 wurde an der Mittelweser, auf Höhe des heutigen Stadtteils Hemelingen, unter dem Wasserbauingenieur Immanuel Kölle eine erste Staustufe eingerichtet. Weitere sollten folgen, um Schwankungen besser ausgleichen zu können. Bis 1917 wurde die Anlage schließlich um ein Wasserkraftwerk ergänzt.

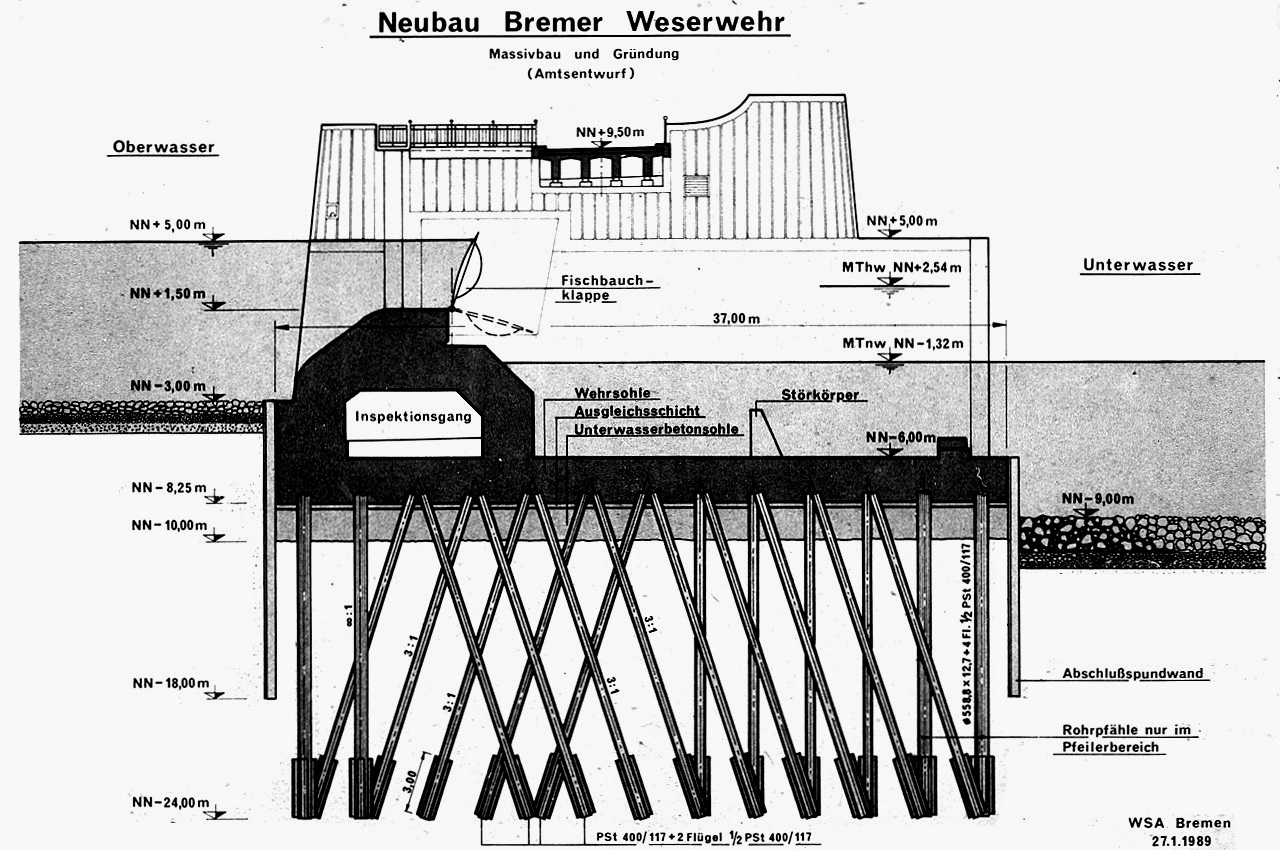

Bremen, Weserwehr, Querschnitt durch den Wehrkörper mit der Pfahlanordnung der Gründung, Entwurf des Wasser- und Schifffahrtsamts Bremen (WSA), 1989 (Bild: Historisches Bildarchiv der Bundeswasserstraßen. Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe, CC BY SA 4.0)

Vier Wehre, zwei Schleusen, eine Brücke

Durch Bombentreffer und eine Sprengung im Zweiten Weltkrieg war die historische Anlage jedoch beeinträchtigt und auch nach ihrer Wiederherstellung 1948/49 mehrten sich die Störungen. Mit dem sogenannten Weserdurchbruch, einem starken Hochwasser von 1981, wurden die Planungen für eine neue Konstruktion an der Mittelweser aufgenommen. Die Bauarbeiten für das Wehr starteten 1988, gut 150 Meter vom alten Standort entfernt. Bereits am 10. Juni 1993 konnte die Einweihung gefeiert werden. Um die Funktion aufrechtzuerhalten, wurde die alte Anlage erst 1993/94 stufenweise abgerissen. In einem zweiten Bauabschnitt stellte man von 1995 bis 1999 die Großschifffahrtsschleuse, anschließend bis 2002 die Kleinschifffahrtsschleuse fertig.

Wie ein Schiffsbug wölbt sich jeder der 4,5 Meter breiten Sichtbetonpfeiler, welche die fünf Felder der Wehranlage von jeweils 30 Metern Breite markieren, nach Osten hin auf. Je nach Jahreszeit kann der Unterschied zwischen Ober- und Unterwasser, dies- und jenseits der stählernen Fischbauchklappen, bis zu 6 Meter betragen. Die Schleuse wiederum gliedert sich in zwei Kammern: eine für große, eine für kleine Schiffe. Der Wehrkörper selbst wird von innen über einen Inspektionsgang erschlossen. Zusätzlich können Fußgänger:innen die gesamte Anlage queren – der Weg auf dem Wehr mündet über der Schleuse in eine Brücke, die am Ufer wiederum in den Treppenturm übergeht, hier rechtwinklig abknickt und sich zuletzt langsam bis auf Bodenniveau absenkt.

Bremen, Weserschleuse, Treppenturm und Brücke über die Schleusenanlage (Bilder: links: Barbara Wenzel-Winter; rechts: H11419; beide: via mapio.net)

Backstein und Beton

Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Bremen arbeitete bei diesem ehrgeizigen Projekt mit dem Architekten Gerhard Müller-Menckens (1917–2007) zusammen. Sein in Hannover aufgenommenes Studium hatte er in Stuttgart beendet. Dort begeisterte er sich für die Schule um Paul Schmitthenner, die eine gemäßigte Moderne mit regionaltypischen Baustoffen verband. Später ließ sich Müller-Menckens vermehrt von der klaren skandinavischen Moderne beeinflussen. 1950 gründete er in Bremen ein eigenes Büro und prägte seine Heimatstadt über Jahrzehnte. Mit seinem (nicht umgesetzten) Entwurf für die Bremische Bürgerschaft wurde er um 1960 zum Teil einer bundesweiten Architekturdebatte. 1974 übernahm er eine Professur an der dortigen Hochschule für Technik und wandte sich verstärkt der Sanierung bestehender Bauten zu.

Beim Weserprojekt spielte Müller-Menckens mit dem Wechsel von Backstein und Sichtbeton. Damit verwies er zum einen auf die regionale Tradition, zum anderen auf die Ingenieursbauten der Zwischenkriegszeit. Gerade technisch eher nebensächliche Funktionen stattete er mit liebevollen Details aus. Die metallenen Brückenstützen etwa öffnen sich Y-förmig, umfangen beide Seiten des Stegs, um sich darüber wieder in Omega-Bögen zu treffen, die mittig je eine Kugelleuchte tragen. Deren Abfolge verleiht dem Weg fast das Flair eines Boulevards, der immer wieder von kleinen Aussichtsplattformen aufgelockert wird. Und mit dem zylindrischen Treppenturm, den er wie eine Pagode kegelförmig überdachte, schuf Müller-Menckens einen nostalgisch getönten Blickpunkt.

Bremen, Weserschleuse (Bild: Nusskiller, via mapio.net)

Für Fische und Fußgänger:innen

Für das ehrgeizige Neubauprojekt der 1990er Jahre musste die historische Anlage von 1911/17 nach und nach weichen. Im Gegenzug legte man großen Wert auf eine Architektur, die sich nicht nur aus der Perspektive von Fußgänger:innen gut in ihre Umgebung einfügt. 1993 erhielt das neue Wehr einen Fischaufstieg mit vier Treppen, um die Artenvielfalt zu schonen. Und 24 Jahre nach dem Abriss des alten Bauwerks errichtete man in Bremen-Hemelingen wieder ein eigenes Wasserkraftwerk, das seit 2011 mit zwei Turbinen für klimafreundlichen Strom sorgt.

Text: Karin Berkemann, Juli 2023

Bremen, Weserwehr und -schleuse, Treppenturm und Brücke (Bild: Ulamm, GFDL oder CC BY SA 3.0, 2014)

Bremen, Weserwehr und -schleuse, Details (Bilder: links: Garnelse, CC BY NC 2.0, via flickr, 2013; rechts: Dirk Duckhorn, CC BY SA 2.0, via flickr, 2012)

Bremen, Weserwehr, Bauarbeiten, 1990 (Bild: Historisches Bildarchiv der Bundeswasserstraßen. Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe, CC BY SA 4.0, 1990)

Bremen, Weserwehr (Mitte) und Weserschleuse (links) nach Fertigstellung des Wasserkraftwerks (rechts) (Bild: Bundesanstalt für Wasserbau, CC BY 2.0, 2019)

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee, Dienstort Bremen, überprüft die Sicherheit des Bremer Weserwehres, auf: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee, 6. April 2023.

Suckau, Rainer/Horstmann, Sonja, Hochwasserschutz und Klimawandel, in: Porth, Markus/Schüttrumpf, Holger (Hg.), Wasser, Energie und Umwelt. Aktuelle Beiträge aus der Zeitschrift Wasser und Abfall I, Wiesbaden 2017, S. 476–481.

Grabau, Jürgen u. a., Einweihung der fertiggestellten Staustufe Bremen und Übergabe der Kleinschifffahrtsschleuse an die Öffentlichkeit, in: Zwischen Weser und Ems 36, 2002, S. 98–106.

Eckoldt, Martin (Hg.), Flüsse und Kanäle. Die Geschichte der deutschen Wasserstraßen, 2 Bd.e, hg. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Schiffahrtsmuseum (DSM), Hamburg 1998.

Zu Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.