Hamburg, Messegang mit Blick in den Japanischen Garten im Park „Planten un Blomen“ (Bild: Karin Berkemann, 2023)

BAUTEN: 1) Messegang; 2) Teehaus im Japanischen Garten

ADRESSE: Marseiller Straße/Marseiller Promenade, 20355 Hamburg

BAUZEITEN: 1) 1989–1990; 2) 1988–1990

MITWIRKENDE: 1) me di um Architekten (Architektur); 2) Yoshikuni Araki (Landschaftsarchitektur)

Wer fragt, warum ein 400 Meter langer Laubengang durch die Grünanlage „Planten un Blomen“ führt, der war noch nie in Hamburg. Denn bei der hiesigen, wenig mediterranen Wetterlage profitieren Besucher:innen sehr von einem lückenlosen, noch dazu eleganten Regenschutz zwischen den Messehallen und dem Congress Center Hamburg (CCH). Und sucht man dazu noch nach Superlativen, wird dieser Messegang gerne als „Hamburgs längstes Bauwerk“ angepriesen. Nicht zu vergessen die Lage: verkehrsgünstig nah am Bahnhof Dammtor und direkt neben dem Teehaus im Japanischen Garten. Beide, Teehaus und Messegang, wurden schon in der Planung eng aufeinander bezogen und konnten 1990 zum ersten Mal in Augenschein genommen werden.

Hamburg, Planten un Blomen, Teehaus, links im Hintergrund der Messegang (Bild: Pauli-Pirat, CC BY SA 4.0, 2017)

Park und Messe

Die ehemaligen Wallanlagen hatte der Gartengestalter Isaak Hermann Altmann bis 1837 in einen Landschaftspark verwandelt. In den folgenden Jahrzehnten wurden einige Flächen dazugeschlagen, andere wiederum für Straßen und den Hauptbahnhof abgezwackt. Der Name „Planten un Blomen“, aus dem Niederdeutschen für „Pflanzen und Blumen“, bürgerte sich nach einer Gartenschau von 1935 für den gesamten Park ein. Auch in der zweiten Jahrhunderthälfte waren es Ausstellungen, die IGAs von 1953, 1963 und 1973, die prägende Veränderungen brachten. Für manche Hamburger:innen schien der graue Kunststein damals überhandgenommen zu haben, denn aus „Planten un Blomen“ wurde umgangssprachlich „Platten und Beton“. 1985 startete man daher – nach Entwürfen der Gartenarchitekten Yoshikuni Araki, Ernst-Dietmar Hess und Christian Wegener – eine ökologisch orientierte Neugestaltung mit organisch geschwungenen Fußgängerwegen. In diesem Zuge entstanden bis in die frühen 1990er Jahre u. a. der Japanische Landschaftsgarten, der neue Rosengarten – und der Japanische Garten samt Teehaus.

Von Anfang an war die Messe in Hamburg eng mit den Grünanlagen am ehemaligen Wall verbunden. Die Ursprünge der Hallen am heutigen Standort, die mehrfach umgestaltet und neu gebaut wurden, reichen bis ins Jahr 1935 zurück. 1972 wurde die Messe und Kongreß GmbH gegründet, die sowohl die Hallen im Westen als auch das Kongresszentrum (CCH) im Osten des Verbindungsgangs betreibt. Das CCH mit dem angeschlossenen Hotelturm wurde 1973, pünktlich zur damaligen IGA, mit einem breiten Raumangebot für Tagungen, Kulturveranstaltungen, Feiern und Übernachtungen eröffnet. Sowohl das Intercity-Hotel als auch die Messehallen, beide im Westen des Laubengangs, ersetzte man in den 2000er Jahren größtenteils durch Neubauten. Bereits 1998 fiel der Beschluss, die Messe zu erneuern, bis zur Einweihung sollte es jedoch bis 2006 dauern. Von den älteren Hallen sind noch die Nummern B1 bis B4 (ehemals Nummern 9 bis 12) erhalten.

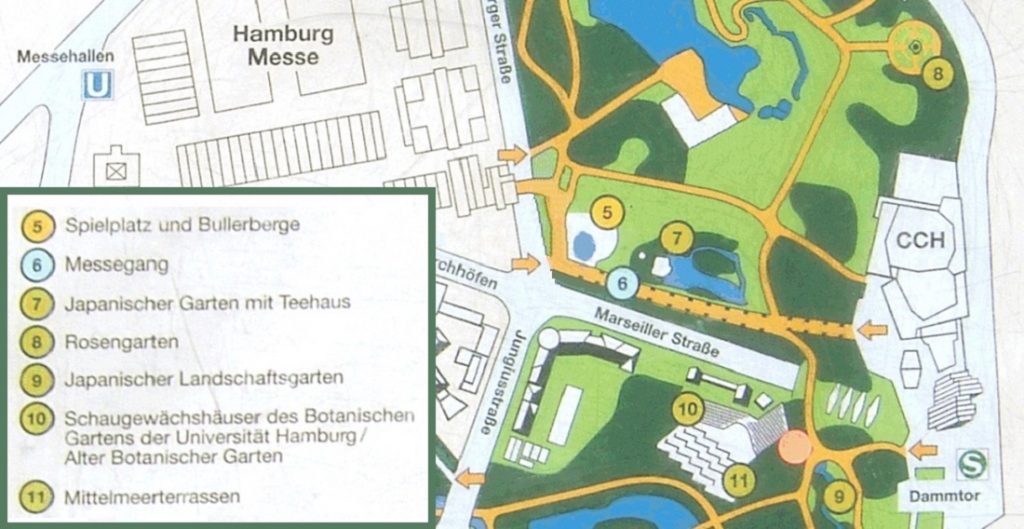

Hamburg, Planten un Blomen, Lageplan (vor der Erweiterung des CCH) – mit dem Messegang (6) und dem Japanischen Garten (7) mit Teehaus (Bild: Staro1, PD, 2006, bearbeitet)

Der Messegang

1987/88 lobte die Messe und Kongreß GmbH einen Wettbewerb aus, um einen Verbindungsgang zwischen den Messehallen und dem CCH und seinem gastronomischen Angebot aufzuspannen. Mit dem ersten Preis konnte sich das Büro me di um durchsetzen. Die Architekt:innen kombinierten gläserne Satteldächer mit rot-weiß gestreiften Mauerpfeilern, mintgrün gefasste Stahlelemente mit einer sichtbar belassenen Holzkonstruktion. Im Süden die Marseiller Promenade (früher Marseiller Straße), im Norden der Japanische Garten, bildet der sanft gewundene Messegang eine der Raumkanten des Parks. Der Mittelteil der Konstruktion, ausgezeichnet durch Höhe und Holzelemente, bezieht sich gestalterisch auf die japanische Holzbautradition und den angrenzenden Garten mit den Parkarchitekturen. An seinen Enden bildet der Gang besondere Abschlüsse aus: im Westen einen Pavillon, im Osten ein im gläsernen Schwung überdachtes Tor.

Mit dem Messegang legte die Planungsgemeinschaft „me di um Architekten“ (Thies Jentz, Heiko Popp, Jan Störmer, Peter Wiesner, Mitarbeit: Barbara Jentz-Koska) ein Frühwerk vor. Ab 1990 sollten Jan Störmer (* 1942) und sein englischer Berufskollege William Alsop (* 1947) ein eigenes Büro betreiben. Gemeinsam verwirklichten sie Bauten wie das Hamburger Staatsarchiv (1998) oder das Hôtel du Département des Bouches du Rhône (1994) in Marseille. In den frühen 1990er Jahren wählten sie eine – dem Messegang nicht unähnliche – filigrane gläserne Überdachung etwa für die Umnutzung der Hamburger Zeishallen (1993) für kulturelle Zwecke. Zeitgleich zeigten sie eine andere Formensprache beim Hamburger Englandterminal (1993), das sie in futuristisch glänzende Fassadenelemente kleideten.

Hamburg, Messegang, der Mittelteil zum Japanischen Garten hin wird durch Höhe und Holzelemente ausgezeichnet (Bild: Staro1, CC BY SA 3.0, 2006)

Teehaus und Japanischer Garten

Zwischen dem CCH und den Messehallen entstand der Japanische Garten bis 1990 nach einem Konzept des Landschaftsarchitekten Yoshikuni Araki. Hier markiert ein hölzernes Tor den Eingang zu einer miniaturisierten Welt, in der Felsen und Pflanzen, Wasser und Wege, Steinlaterne und Teehaus auf ein harmonisches Ganzes hin komponiert sind. Das Teehaus selbst – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen, ebenso sehenswerten Bau (1963, Heinz Graaf) in den Großen Wallanlagen – öffnet sich als reetgedecktes Holzhaus durch Schiebetüren und eine Terrasse nach Nordosten zu einem unregelmäßig geformten See. Mit den Jahren avancierte der Ort nicht nur zum beliebten Fotomotiv, sondern auch zum Veranstaltungsraum für Teezeremonien und Workshops rund um die japanische Kultur.

Die Gestaltung dieses Gartens markiert das Spätwerk des Landschaftsarchitekten und Hochschullehrers Yoshikuni Araki (1921–1997) aus Osaka. Nachdem er zunächst mit Arbeiten für japanische Botschaften im asiatischen Raum begonnen hatte, machte er sich ab den 1970er Jahren auch in den USA, in Kanada und im westeuropäischen Raum einen Namen. So gestaltete er etwa eine Fläche im Botanischen Garten von Augsburg. Damit steht sein Schaffen für eine internationale Blüte japanischer Landschaftsarchitektur zum Ende des 20. Jahrhunderts hin, die sich angesichts des Handels mit asiatischen Ländern und einer ökologischen Neubesinnung auch in Deutschland neuer Beliebtheit erfreute.

Hamburg, Planten un Blomen, Teehaus, geöffnet zum See hin, rechts im Hintergrund das hölzerne Eingangstor zum Garten (Bild: Jan Meifert, 2016)

Neue Wege

Im April 2022 wurde das 2007 bereits erweiterte CCH nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet. Es greift nun tiefer in den Raum der Parkanlage ein, auch der Vorplatz hat eine neue Form erhalten. Seitdem ist der direkte Zugang vom Laubengang zum CCH gekappt und damit die ursprüngliche Idee beeinträchtigt, einen trockenen Fußweg zwischen den beiden Messestandorten zu ermöglichen. Aber die gekonnte Konstruktion, der Bezug auf die japanische Gestaltung und die Öffnung zu Planten un Blomen ist am Messegang weiterhin sinnfällig erlebbar. Es bleibt zu hoffen, dass dieses gute Stück 1990er-Jahre-Architektur kontinuierlich gepflegt und erhalten wird.

Text: Karin Berkemann, August 2023

Hamburg, Messegang, Anschluss zum bereits erweiterten CCH (Bild: Karin Berkemann, 2023)

Hamburg, Planten un Blomen, Teehaus, Rückseite (Bild: Pauli-Pirat, CC BY SA 4.0, 2019)

Hamburg, Messegang, Abschluss zu den Messehallen (Bild: Karin Berkemann, 2023)

Hamburg, Planten un Blomen, Teehaus, Seitenansicht, links im Hintergrund der Messegang (Bild: Pauli-Pirat, CC BY SA 4.0, 2017)

Hamburg, Messegang, Blick in die Dachkonstruktion (Bild: Karin Berkemann, 2023)

Hamburg, Planten un Blomen, Japanischer Garten mit Eingangstor (Bild: Jkg52-wiki, CC BY SA 4.0, 2022)

Hamburg, Messegang, Detail mit Vogelnest (Bild: Karin Berkemann, 2023)

Hipp, Hermann, Freie und Hansestadt Hamburg. Geschichte, Kultur und Stadtbaukunst an Elbe und Alster, Köln 1989, S. 257.

Lange, Ralf, Architekturführer Hamburg, Stuttgart, 1995, S. 68.

Hein-Auty, Mathias/Kossak, Egbert (Bearb.), Hamburg und seine Bauten 1985–2000, hg. vom Architekten- und Ingenieurverein e. V. in Zusammenarbeit mit dem Hamburgischen Architekturarchiv, Hamburg 1999, S. 510.

Theokas, Andrew, Grounds for Review. The Garden Festival in Urban Planning and Design, Liverpool 2004, S. 62–63.

Online-Auftritt von Planten un Blomen.

Online-Auftritt von me di ium Architekten.

Online-Auftritt von Höhler+Partner Architekten und Ingenieure.

Zu Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.