BAU: Zürichhaus

ADRESSE: Domstraße 19–21, 20095 Hamburg

BAUZEIT: 1990–1993

MITWIRKENDE: Architektur: gmp (Volkwin Marg mit Nikolaus Goetze (mit Thomas Haupt, Stefan Lohre, Antje Luchs, Marion Mews), Partner: Klaus Staratzke); Atriengestaltung: Hinnerk Wehberg, Gustav Lange, Gundolf Eppinger und Wieland Schmidtke

Gesundheit, Freiheit und Wohlstand – all die großen Versprechen der Moderne müssen am Ende irgendwo verwaltet werden. Dafür ließen sich die großen Versicherungsunternehmen im späten 20. Jahrhundert gerne repräsentative Gebäude errichten, die Seriosität ausstrahlen sollten, vielleicht auch Erfolg, ohne dabei nach ‚Spekulantentum‘ auszusehen. Die Zürich-Versicherung wählte für ihr neues Hamburger Bürohaus ein Grundstück in bester Altstadtlage: im Norden das Rathaus, im Süden die Hauptkirche St. Katharinen, im Westen Alt Nikolai und im Osten der Domplatz. Bis 1908 stand an dieser Stelle ein Bürgerhaus (Große Reichenstraße 37) aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, dessen Fragmente später in das Museum für Hamburgische Geschichte integriert wurde. Auch das hier 1993 vom Büro von Gerkan, Marg und Partner (gmp) fertiggestellte Zürichhaus spielt mit historischen Bezügen. So versteht sich etwa der spätmoderne Treppenturm als Antwort auf das nahe Kontorhaus Meßberghof (Hans und Oskar Gerson, 1924).

Hamburg, Zürichhaus (Bild: Gerhard Aumer, via gmp)

Schiff, Turm, Wimpel

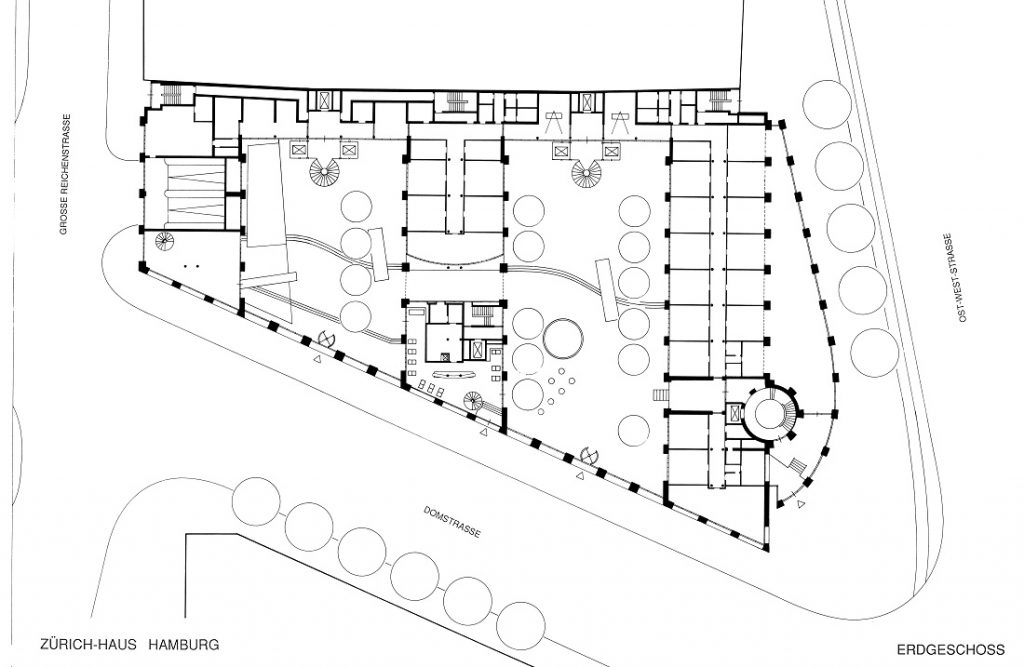

Aus dem Architekturwettbewerb für das künftige Zürichhaus ging gmp 1988 mit dem ersten Preis hervor und erhielt in der Folge den Auftrag. Damit stand das Team vor der Aufgabe, die geforderte hohe Dichte an Bürofläche nach innen mit einer guten Aufenthaltsqualität und nach außen mit einer hohen repräsentativen Wirkung zu verknüpfen. Der trapezförmige Baugrund wird umfangen von der Großen Reichenstraße im Norden, der Domstraße im Westen und der Willy-Brandt-Straße im Süden. In direkter Nachbarschaft grenzt nach Osten das Afrikahaus (1899, Martin Haller) an. Für diese städtebauliche Situation wählte gmp einen kammförmigen Grundriss, dessen drei ‚Zinken‘ als klinkersichtige Riegel nach Westen weisen. Zwischen ihnen sind zwei gläserne Atrien eingefügt, die sich mit ihren transparenten Straßenfassaden ebenfalls nach Westen öffnen.

Während die Atrien die volle Gebäudehöhe einnehmen, untergliedern sich die Riegel in acht oberirdische Stockwerke. Im Untergrund sind zudem zwei Tiefgaragengeschosse untergebracht, die von der Großen Reichenstraße her erschlossen werden, wobei der Hauptzugang zum Gebäude in der Domstraße liegt. Zur Willy-Brandt-Straße hin wölbt sich eine weitere Glasfront zur Straße hin, die jedoch von einem klinkersichtigen Sockelgeschoss unterfangen wird. Nach oben schließt das Ensemble repräsentativ mit den Segmentbögen der gläsernen Atriendächer, mit den gestaffelten Rücksprüngen der Klinkerriegel und nicht zuletzt mit dem Treppenturm samt Fahne an der Ecke Domstraße/Willy-Brandt-Straße. Man müsste sich schon aktiv Mühe geben, um dabei in der Hansestadt nicht an einen Dampfer zu denken. Dieses seinerzeit in Hamburg beliebte Motiv – vom Gruner + Jahr-Gebäude bis zum Neuen Dovenhof – blieb nicht ohne eine hochgezogene Augenbraue der Architekturkritik. Allzu vordergründig sei das baukünstlerische Spiel mit maritimen Bildern.

Hamburg, Zürichhaus (Bild: Klaus Frahm, via gmp)

Repräsentativer Lärmschutz

Für die Gestaltung der Atrien zeichnete der Maler und Bildhauer Hinnerk Wehberg verantwortlich, gemeinsam mit seinen Partnern, den Landschaftsarchitekten Gustav Lange und Gundolf Eppinger sowie dem Grafiker und Filmemacher Wieland Schmidtke. Ihr 1969 gegründetes Büro (später WES) führte einen gewundenen Wasserlauf quer vom einen zum anderen Atrium, schlug darüber malerisch eine Brücke und begleitete die Szenerie durch einzelne Bäume. Um 1990 arbeitete das Team wiederholt mit gmp zusammen, etwa unter dem Titel „Beruhigende Aussichten“ vor der Hauptverwaltung der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh (1989–1992) oder beim Projekt „Sunken Garden“ in der Neuen Messe Leipzig (1991–1996). In beiden Fällen wurden die landschaftsplanerischen Akzente im Außenraum, aber in enger Beziehung zur Architektur gesetzt.

Auch im Innenbereich legte gmp dem Hamburger Zürichhaus eine klare geometrische Struktur zugrunde. An der verglasten Rückwand der Atrien, die an das benachbarte Afrikahaus stößt, verläuft je mittig eine offene Wendeltreppe, die wiederum den äußeren Treppenturm zitiert. Auch die zu den Lichthöfen weisenden Seitenwände der Büroriegel betonen mit ihren Fensterachsen den Höhenzug der Anlage. Damit bilden sie einen wirkungsvollen Kontrast zu den geschwungenen Stufungen, zum Grün und zum Wasserlauf der Lichthöfe. Diese Spannung wird über die leichte Schräge der Grundstückskante, durch die Segmentbögen der Atriendächer und durch die vorgewölbte Glasfläche zur Willy-Brandt-Straße hin fortgeführt. Damit setzte gmp die funktionalen Werte der glasverkleideten Freiräume – Lärmschutz und Durchlichtung – auch gestalterisch gewinnbringend in Szene.

Hamburg, Zürichhaus, Grundriss (Plan: gmp)

Spätmoderne oder Postmoderne?

Greift man aus dem umfangreichen Werk von gmp rückblickend die Hamburger Projekte um 1990 heraus, sticht die typische Mischung aus Stahl, Glas und Klinker ins Auge. Vom Steigenberger-Hotel auf der Fleetinsel (1980, 1991–1992) bis zum Collegium Augustinum (1991–1993) zeigen Bauten, an denen Volkwin Marg federführend beteiligt war, klare Bezüge zur traditionellen bzw. klassisch modernen Formensprache der Hansestadt. Anders bei Projekten, für die Meinhard von Gerkan maßgeblich verantwortlich zeichnete – so etwa beim Deutsch-Japanischen Zentrum (1993–1995), das mit dem Baustoff Backstein eine sehr viel internationalere, auch auf den asiatischen Kulturraum anspielende Haltung einnimmt. Beim gmp-Hauptsitz (1987–1990) oder beim Wohnhaus von Gerkans (1987–1992) kommen noch deutlicher zeitgenössische, überregionale Materialien im Einsatz.

Somit steht das Zürichhaus, für das Marg gemeinsam mit dem Büropartner Klaus Staratzke als federführender Entwurfsverfasser angegeben wird, in einer Linie mit seinem Hamburger Hanse-Viertel (1978–1980, ebenfalls mit Staratzke): geometrisch gegliederte Backsteinfassaden, aufgewölbte Glasflächen mit sprossenartiger Unterteilung und ein turmartiger Abschluss zur Straßenecke hin. Das Zürichhaus geht hier in seiner städtebaulich offeneren Situation einen Schritt weiter zum repräsentativen Unternehmenssitz. Hinzu treten Elemente einer High-Tech-Architektur, wie sie etwa beim Stuttgarter Züblinhaus (Gottfried Böhm, 1983–1984) ein ähnliches gläsernes Foyer ermöglichten. Ob man nun das Hamburger Spiel mit historischen Vorbildern postmodern nennen mag, bleibt letztlich den Betrachtenden überlasen. In jedem Fall glückte hier gmp, gemeinsam mit dem landschaftsarchitektonischen Team um Hinnerk Wehlberg, ein formvollendeter Beitrag zur hanseatischen Bürohausarchitektur des ausklingenden 20. Jahrhunderts.

Text: Karin Berkemann, Frankfurt/Greifswald, März 2022

Lange, Ralf, Architekturführer Hamburg, Stuttgart 1995, S. 27.

Schmitz, Hans Jürgen, Tageslicht im Atrium. Akzeptanz von Arbeitsplatzbedinungen in Büros an Atrien unter besonderer Berücksichtigung der Tageslichtverhältnisse, Marburg 2003, S. 195.

Onlinepräsenz von gmp.

Titelmotiv: Hamburg, Zürichhaus (Bild: Klaus Frahm, via gmp). Für den Bildnachweis in der Galerie klicken Sie bitte auf das jeweilige Bild. Sie enthält u. a. Fotografien von fotopetra (via flickr, 2019), Gerhard Aumer (via gmp), Julia Ackermann (via gmp) und Klaus Frahm (via gmp). Zu Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.